Comment peut-on étudier ce qui échappe totalement à notre regard ? Quels outils permettent de comprendre les organismes les plus petits de notre planète ? La microscopie ouvre une fenêtre fascinante sur un monde invisible, indispensable à de nombreuses avancées scientifiques.

Téléchargez notre e-book gratuit « 30 secrets pour apprendre la microscopie ». Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter !

Elle permet d’observer les micro-organismes invisibles à l’œil nu

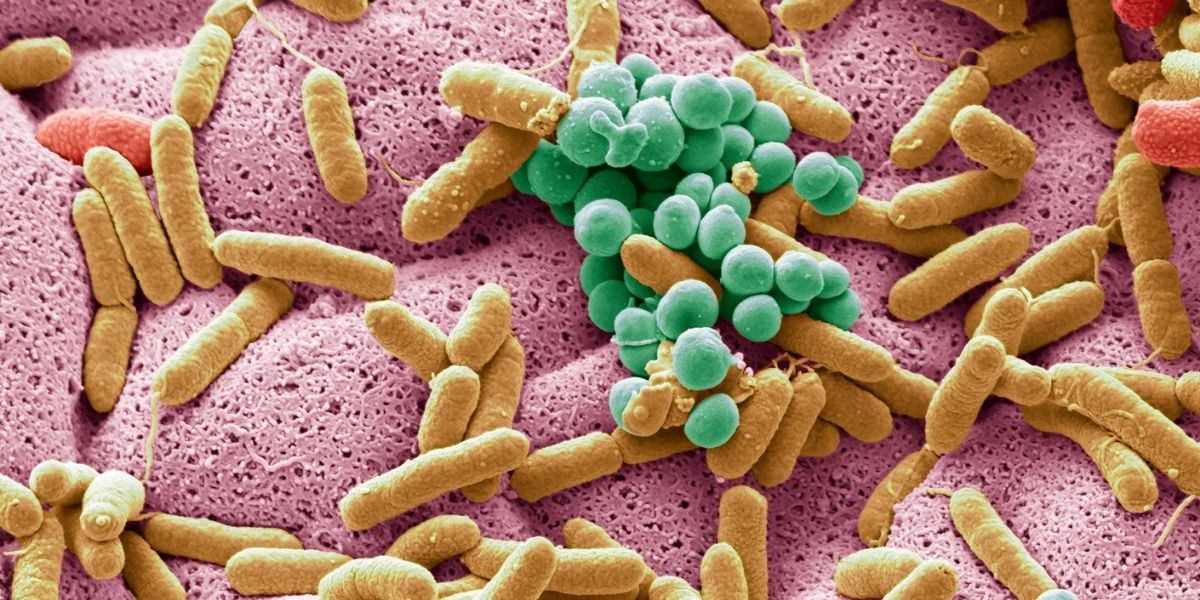

Les micro-organismes, par définition, sont trop petits pour être observés sans aide optique. Grâce à la microscopie, il est possible de visualiser des bactéries, virus, levures ou protozoaires avec une précision impressionnante. Cette capacité à rendre visible l’invisible a révolutionné la biologie et la médecine.

Avant l’invention du microscope, les maladies infectieuses restaient incomprises, car leurs agents pathogènes étaient inaccessibles à l’observation. Aujourd’hui, les microscopes optiques ou électroniques permettent d’atteindre des niveaux de détail exceptionnels. Ils dévoilent des structures minuscules, essentielles à la compréhension du vivant.

En laboratoire, observer un prélèvement au microscope est souvent la première étape d’une analyse microbiologique. Cela permet de détecter rapidement la présence de micro-organismes dans un échantillon. Ce simple acte d’observation constitue un pilier fondamental des études microbiologiques modernes.

Cette visualisation directe est aussi essentielle dans les environnements cliniques, industriels et environnementaux. Elle permet de diagnostiquer, de surveiller ou de prévenir la présence de microbes dans des contextes aussi variés que l’hôpital, l’agroalimentaire ou l’eau potable.

Elle aide à identifier les bactéries, virus, champignons et protozoaires

Observer ne suffit pas : il faut aussi pouvoir identifier les espèces microbiennes rencontrées. La microscopie joue ici un rôle crucial, en révélant des caractéristiques propres à chaque type de microbe. Formes, tailles, arrangements cellulaires ou comportements spécifiques sont autant d’indices.

Les bactéries, par exemple, se présentent sous différentes morphologies : cocci, bacilles, spirilles… Ces formes, associées à des techniques comme la coloration de Gram, permettent une première classification efficace. Les virus, bien que plus petits, présentent aussi des structures distinctes visibles par microscopie électronique.

La microscopie facilite aussi la reconnaissance des champignons microscopiques, notamment par l’observation de leurs spores ou de leurs filaments. Les protozoaires, quant à eux, peuvent être identifiés par leur mobilité et leur structure cellulaire, souvent très caractéristiques.

Ces éléments visuels sont souvent combinés à d’autres méthodes (culture, biologie moléculaire, immunologie), mais la microscopie reste un point d’entrée irremplaçable dans le processus d’identification microbienne. Elle permet un diagnostic rapide, crucial dans les situations d’urgence.

Elle est essentielle pour l’étude de la morphologie microbienne

La morphologie des micro-organismes joue un rôle central dans leur identification et leur compréhension. Grâce à la microscopie, il est possible d’examiner des détails précis comme la forme des cellules, la présence de flagelles, capsules ou autres structures spécifiques.

Ces observations morphologiques permettent de différencier des espèces proches, mais aussi de mieux comprendre leur mode de vie. Par exemple, un microbe pourvu de flagelles est souvent mobile, ce qui donne des indications sur sa manière d’interagir avec son environnement.

La microscopie à contraste de phase, à fond noir ou électronique permet de révéler des structures internes ou externes avec des degrés de précision très différents. Cela donne accès à une vision complète de l’anatomie microbienne.

Étudier la morphologie permet aussi de détecter d’éventuelles anomalies ou mutations. Ces variations morphologiques peuvent signaler une adaptation à un stress environnemental, une résistance à un antibiotique ou une mutation génétique importante.

Elle facilite la distinction entre micro-organismes pathogènes et non pathogènes

Tous les microbes ne sont pas dangereux, et la microscopie aide justement à faire la différence. Certains micro-organismes possèdent des traits morphologiques ou comportementaux directement associés à leur capacité pathogène. Ces indices peuvent être révélés par une observation attentive.

Par exemple, certaines bactéries pathogènes produisent des capsules visibles qui les rendent plus résistantes au système immunitaire. La présence de ces structures au microscope oriente rapidement le diagnostic. De même, certains champignons ou protozoaires montrent des formes ou des regroupements typiques des infections humaines.

La microscopie est également utilisée pour observer la réaction des cellules humaines face à une infection. La présence de cellules immunitaires activées ou de débris cellulaires dans un échantillon peut indiquer une réponse inflammatoire en cours.

Ces observations sont capitales pour les médecins et chercheurs qui doivent décider rapidement si un micro-organisme observé est simplement présent dans l’environnement ou s’il constitue une menace réelle pour la santé humaine ou animale.

Elle permet de suivre le comportement des micro-organismes en milieu contrôlé

La microscopie permet non seulement d’observer des micro-organismes à un instant donné, mais aussi de suivre leur comportement dans le temps. En laboratoire, il est possible de recréer des conditions précises pour voir comment ils réagissent à leur environnement. Cela inclut des variations de température, de pH ou l’ajout de substances chimiques.

Cette capacité à observer en direct est particulièrement utile pour comprendre les mécanismes d’adaptation. Certains microbes forment des biofilms, modifient leur forme ou changent d’état selon les conditions rencontrées. Ces transformations sont visibles au microscope, ce qui permet d’en étudier les causes et les conséquences.

Les microscopes à fluorescence ou confocaux permettent d’aller encore plus loin, en suivant des cellules individuelles marquées par des colorants spécifiques. Cela offre une vision dynamique de leur comportement cellulaire, de leurs déplacements ou de leurs échanges avec d’autres organismes.

Grâce à ces outils, les chercheurs peuvent mieux comprendre les mécanismes de colonisation, de reproduction ou de résistance. Cela ouvre la voie à des stratégies de prévention ou de traitement plus ciblées et plus efficaces.

Elle est utilisée pour analyser les interactions microbe-hôte

Comprendre comment un microbe interagit avec son hôte (humain, animal ou végétal) est fondamental en microbiologie. La microscopie permet d’observer ces interactions à l’échelle cellulaire, en mettant en lumière les mécanismes d’invasion, de défense ou de coopération.

Dans le cas des infections, la microscopie montre comment une bactérie adhère à une cellule, la pénètre ou s’en nourrit. Elle permet aussi de suivre la réaction de la cellule hôte, qui peut produire des enzymes, activer son noyau ou même entrer en apoptose.

Mais ces interactions ne sont pas toujours négatives. Certains microbes jouent un rôle bénéfique pour leur hôte. La microscopie permet aussi d’étudier ces symbioses, comme celles qui se produisent dans le microbiote intestinal ou autour des racines des plantes.

Observer directement ces relations complexes permet aux scientifiques d’en comprendre les enjeux et d’envisager des applications concrètes, que ce soit en santé humaine, en agriculture ou en industrie pharmaceutique.

Elle soutient les recherches en antibiothérapie et résistances

Face à l’augmentation des résistances bactériennes, la microscopie joue un rôle central dans les recherches sur les antibiotiques. Elle permet d’observer les effets de ces molécules sur les micro-organismes, en temps réel ou après traitement.

Sous le microscope, on peut voir si une bactérie est détruite, si sa paroi cellulaire est altérée ou si elle change de comportement pour résister. Ces informations sont cruciales pour évaluer l’efficacité d’un antibiotique ou détecter une résistance émergente.

Certaines techniques comme la microscopie à fluorescence permettent de marquer des structures ciblées par les antibiotiques. On peut ainsi visualiser l’action précise d’une molécule sur l’ADN, la membrane ou les enzymes d’un microbe.

Ces observations aident à développer de nouveaux traitements, à améliorer les thérapies existantes ou à surveiller la propagation des résistances dans les milieux hospitaliers et communautaires.

Elle aide à surveiller la contamination dans les milieux sensibles

Dans certains environnements, la présence de micro-organismes peut être critique. C’est le cas dans les laboratoires, les hôpitaux, l’industrie pharmaceutique ou agroalimentaire. La microscopie permet ici de détecter rapidement toute contamination.

Un simple prélèvement peut révéler la présence d’une levure, d’une bactérie ou d’un biofilm, même en très faible quantité. Cette détection précoce est essentielle pour éviter la propagation de microbes potentiellement dangereux.

Elle est aussi utilisée pour valider les procédures de stérilisation, de nettoyage ou de filtration. Observer les surfaces ou les équipements au microscope permet de confirmer l’absence de contaminants ou d’ajuster les protocoles si besoin.

La rapidité et la précision de ces contrôles contribuent à garantir la sécurité des produits, la santé des patients et la fiabilité des résultats scientifiques. La microscopie s’impose alors comme un outil de vigilance incontournable.

Elle contribue à la compréhension des cycles de vie microbiens

Les micro-organismes traversent différentes étapes au cours de leur vie : croissance, reproduction, dormance, parfois sporulation. La microscopie permet d’observer chacune de ces phases avec une grande précision, révélant ainsi des détails invisibles autrement.

En étudiant ces cycles de vie, les scientifiques peuvent comprendre comment un microbe se développe, survit et interagit avec son environnement. Par exemple, certaines bactéries forment des spores résistantes en réponse à un stress, un phénomène visible au microscope.

Ces connaissances sont essentielles pour prédire le comportement des microbes dans la nature ou dans le corps humain. Elles permettent également de savoir à quel moment un traitement sera le plus efficace, en ciblant une phase spécifique du cycle microbien.

La microscopie temporelle, qui suit les cellules en continu, est particulièrement utile pour cette approche. Elle offre une vue dynamique de la vie microbienne, précieuse pour la recherche fondamentale et les applications cliniques ou industrielles.

Elle joue un rôle clé dans les recherches en biotechnologie et en écologie microbienne

La biotechnologie exploite les micro-organismes pour produire des médicaments, des enzymes, des biocarburants ou des matériaux. La microscopie est un outil central pour surveiller et optimiser ces processus complexes en laboratoire et en production.

Elle permet d’observer les microbes utilisés, de vérifier leur bon développement et de détecter toute contamination ou déviation. Ces observations sont indispensables pour garantir l’efficacité et la sécurité des procédés biotechnologiques.

En écologie microbienne, la microscopie sert à explorer la diversité des microbes dans différents milieux : sols, océans, forêts, glaciers… Elle révèle des communautés entières invisibles à l’œil nu, souvent en interaction avec d’autres formes de vie.

Ces recherches permettent de mieux comprendre le rôle fondamental des micro-organismes dans les écosystèmes, le climat, la fertilité des sols ou encore la dépollution. La microscopie devient ainsi un outil de connaissance et d’innovation, au service de la science et de l’environnement.

Téléchargez notre e-book gratuit « 30 secrets pour apprendre la microscopie ». Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter !

Laisser un commentaire