Votre panier est actuellement vide !

Microscopie dans la biologie cellulaire : à quoi sert-elle ?

Comment peut-on explorer l’univers minuscule qui compose notre corps ? Que révèlent les images invisibles à l’œil nu sur le fonctionnement de la vie ? La microscopie en biologie cellulaire ouvre une fenêtre fascinante sur le monde caché des cellules, dévoilant leurs secrets les plus profonds. Découvrez comment cet outil est devenu incontournable pour les chercheurs du vivant.

Téléchargez notre e-book gratuit « 30 secrets pour apprendre la microscopie ». Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter !

Elle permet d’observer les structures internes des cellules

La microscopie offre la possibilité de visualiser des éléments intracellulaires inaccessibles autrement. Grâce à différentes techniques comme la microscopie optique ou électronique, on peut observer le noyau, les mitochondries ou encore le réticulum endoplasmique. Ces structures sont fondamentales pour comprendre l’organisation interne des cellules. En les observant en détail, les biologistes peuvent détecter des anomalies ou mieux comprendre leur fonctionnement. C’est ainsi que les bases de la biologie cellulaire ont été posées.

La qualité des images obtenues par les microscopes modernes permet une précision incroyable. Certaines techniques atteignent une résolution de quelques nanomètres, ce qui révèle des détails d’une finesse extrême. Cela permet d’étudier l’agencement spatial des organites ou de suivre des changements subtils au cours du temps. L’imagerie cellulaire est devenue un pilier de la recherche biomédicale. Sans elle, de nombreuses découvertes sur la cellule n’auraient jamais été possibles.

L’observation des cellules vivantes en temps réel a transformé la recherche. Des technologies comme la microscopie à fluorescence ou confocale permettent de suivre des processus dynamiques sans endommager les cellules. Cela ouvre la voie à une meilleure compréhension des mécanismes cellulaires en action. En visualisant directement les événements intracellulaires, les chercheurs obtiennent des données plus réalistes. Cela améliore considérablement la validité des résultats scientifiques.

Enfin, la microscopie permet aussi de comparer les cellules saines et pathologiques. Cette comparaison est essentielle pour détecter les premières altérations causées par une maladie. En visualisant les différences morphologiques, les scientifiques peuvent établir des diagnostics précoces. Cela joue un rôle clé dans la prévention et le traitement de nombreuses pathologies. Grâce à cette approche, la cellule devient un terrain d’enquête scientifique d’une richesse inégalée.

Elle aide à identifier les différents types cellulaires

Les cellules du corps humain sont extrêmement variées, tant par leur forme que par leur fonction. La microscopie permet de distinguer ces types cellulaires grâce à leurs caractéristiques visuelles spécifiques. Les cellules musculaires, nerveuses ou épithéliales présentent des morphologies différentes facilement observables. Cette identification est essentielle en histologie et en médecine. Elle permet d’analyser des tissus complexes et d’interpréter leur état.

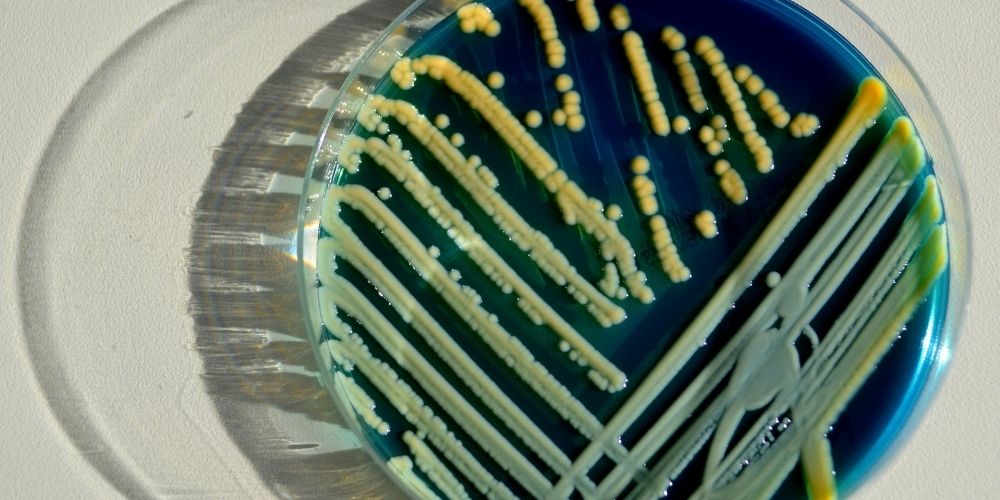

Les colorations spécifiques renforcent encore cette capacité de différenciation. Des colorants comme l’hématoxyline et l’éosine permettent de faire ressortir certains composants cellulaires. En combinant différentes colorations, les biologistes peuvent distinguer plusieurs types cellulaires dans un même échantillon. Cela facilite grandement l’étude des tissus et la détection d’éventuelles anomalies. La microscopie devient alors un outil de diagnostic redoutablement efficace.

Certaines cellules expriment des marqueurs spécifiques visibles uniquement grâce à la microscopie à fluorescence. En utilisant des anticorps fluorescents, on peut marquer les protéines caractéristiques de chaque type cellulaire. Cette approche permet une identification fine, même dans des environnements très hétérogènes. Elle est largement utilisée en immunologie et en recherche sur le cancer. Ainsi, la microscopie ne se contente pas de montrer des formes : elle révèle aussi des identités biologiques.

Enfin, dans le contexte du développement embryonnaire, la microscopie permet de suivre la différenciation cellulaire. On peut ainsi observer comment une cellule souche devient une cellule spécialisée. Cette capacité à identifier les types cellulaires au fil du temps est cruciale pour comprendre la formation des tissus. Elle éclaire aussi les processus à l’œuvre dans la régénération ou les maladies dégénératives. La microscopie devient alors un témoin privilégié de la vie cellulaire en transformation.

Elle révèle les interactions entre les organites

Dans une cellule, les organites ne fonctionnent pas isolément : ils collaborent en permanence pour assurer les fonctions vitales. La microscopie permet d’observer ces interactions dynamiques en temps réel. Grâce à des techniques avancées comme la microscopie à haute résolution ou la microscopie à super-résolution, on peut visualiser comment les mitochondries échangent des signaux avec le réticulum endoplasmique. Ces échanges sont essentiels au métabolisme cellulaire et à l’équilibre énergétique.

En marquant différents organites avec des fluorophores distincts, il devient possible d’observer leur position relative. Cela permet d’identifier des zones de contact ou des interactions physiques entre eux. Ces observations sont cruciales pour comprendre des phénomènes comme le transport intracellulaire ou l’autophagie. On découvre alors que chaque organite influence les autres, comme dans un réseau coordonné. La cellule fonctionne ainsi comme un système intégré.

La microscopie dynamique permet aussi de suivre les mouvements des organites dans le cytoplasme. On peut par exemple observer la migration des lysosomes ou le déplacement des vésicules. Ces mouvements reflètent l’activité cellulaire et peuvent révéler des anomalies en cas de maladie. Certains troubles neurodégénératifs, par exemple, sont liés à une altération du transport intracellulaire. En étudiant ces processus, les chercheurs gagnent en compréhension sur les pathologies cellulaires.

L’étude des interactions organitiques ouvre également la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. En ciblant les points de communication entre organites, on peut moduler certaines fonctions cellulaires. Cela offre des pistes pour traiter des maladies liées à des dysfonctionnements intracellulaires. Grâce à la microscopie, ces processus complexes deviennent visibles et compréhensibles. La cellule apparaît alors comme un réseau vivant d’une étonnante complexité.

Elle est utilisée pour visualiser la division cellulaire

La division cellulaire est un processus fondamental pour la croissance, la régénération et la reproduction. Grâce à la microscopie, il est possible de suivre chaque étape de ce phénomène en détail. Les techniques modernes permettent d’observer la condensation des chromosomes, la formation du fuseau mitotique et la séparation des cellules filles. Ces observations sont essentielles en biologie du développement et en recherche sur le cancer.

L’étude de la mitose et de la méiose par microscopie a permis de comprendre comment l’ADN est distribué de manière égale entre les cellules. On peut visualiser les chromosomes se déplacer, s’aligner, puis se séparer sous l’effet des microtubules. Cette précision visuelle est précieuse pour détecter des erreurs de division, comme les aneuploïdies. Ces anomalies chromosomiques sont à l’origine de nombreuses maladies génétiques.

En marquant des structures clés comme les centrosomes ou les kinétochores, les chercheurs peuvent suivre leur comportement en temps réel. La microscopie à fluorescence offre des images très précises de ces éléments essentiels à la division. Cela permet d’étudier l’impact de certains médicaments ou mutations sur le déroulement du cycle cellulaire. Ainsi, la microscopie devient un outil central pour tester de nouvelles thérapies anticancéreuses.

Observer la division cellulaire ne se limite pas à la recherche fondamentale. En pathologie, cette observation aide à comprendre le comportement des cellules tumorales. Certaines cellules cancéreuses se divisent de manière anarchique, ce que la microscopie peut mettre en évidence. Cela permet de mieux caractériser les tumeurs et d’adapter les traitements. La microscopie devient alors un allié puissant dans la lutte contre le cancer.

Elle facilite l’étude des processus intracellulaires

Les cellules sont animées par des milliers de processus simultanés, dont la plupart échappent à l’œil nu. La microscopie permet d’entrer dans cette dimension invisible en révélant des processus comme la transcription de l’ADN, la synthèse des protéines ou le transport des vésicules. Chaque événement peut être suivi grâce à des marqueurs spécifiques et des outils d’imagerie sophistiqués. C’est une révolution pour la compréhension du fonctionnement cellulaire.

Les chercheurs peuvent suivre l’entrée et la sortie de molécules dans le noyau, ou visualiser la fabrication d’une protéine en direct. Ces images apportent des preuves concrètes sur la manière dont la cellule agit et réagit. On peut aussi observer comment les cellules répondent à des stimuli externes, comme une variation de température ou la présence d’un toxique. Cela permet de mieux comprendre les mécanismes d’adaptation.

La microscopie est également utilisée pour observer l’organisation du cytosquelette, cette structure interne qui donne sa forme à la cellule et permet les déplacements. Les microtubules, les filaments d’actine ou les filaments intermédiaires sont ainsi visualisables avec une grande précision. Cela aide à comprendre comment une cellule se déplace, change de forme ou interagit avec son environnement. Ces informations sont précieuses en recherche sur la motilité cellulaire.

Enfin, l’imagerie des processus intracellulaires permet aussi d’analyser la réponse des cellules à certains traitements. On peut par exemple observer l’effet d’un médicament sur la synthèse protéique ou sur la dynamique des organites. Ces observations orientent le développement de nouvelles approches thérapeutiques. Grâce à la microscopie, la cellule cesse d’être une boîte noire : elle devient un territoire pleinement accessible à la science.

Elle permet de localiser les protéines dans la cellule

La localisation des protéines au sein de la cellule est cruciale pour comprendre leur fonction. Grâce à la microscopie à fluorescence, il est possible de visualiser précisément où se trouvent certaines protéines. On utilise pour cela des marqueurs fluorescents qui se lient spécifiquement aux protéines d’intérêt. Cette technique permet de savoir si une protéine se situe dans le noyau, le cytoplasme, les mitochondries ou la membrane plasmique. Cela aide à établir des liens entre la structure et la fonction cellulaire.

La position d’une protéine peut changer en fonction des signaux que reçoit la cellule. Par exemple, certaines protéines migrent vers le noyau pour activer des gènes en réponse à un stress. La microscopie permet de suivre en temps réel ces déplacements subtils. Cela éclaire le rôle dynamique que jouent les protéines dans la régulation cellulaire. C’est une avancée majeure pour la biologie moléculaire et cellulaire.

En combinant la microscopie avec des techniques de génie génétique, il est possible de créer des protéines fluorescentes. La plus connue est la GFP (Green Fluorescent Protein), qui brille sous lumière ultraviolette. En fusionnant la GFP à une protéine cible, les chercheurs peuvent suivre cette dernière dans la cellule vivante. C’est un outil puissant pour observer le comportement des protéines sans perturber leur fonction. Cette approche a révolutionné la recherche en biologie cellulaire.

La localisation des protéines est également essentielle pour comprendre certaines pathologies. Une protéine mal localisée peut ne plus remplir correctement sa fonction, ce qui entraîne des dysfonctionnements cellulaires. En visualisant ces anomalies, les chercheurs peuvent identifier les causes profondes de certaines maladies. Ainsi, la microscopie devient un instrument indispensable pour la recherche biomédicale et le développement de traitements ciblés.

Elle soutient la recherche sur le fonctionnement des membranes

Les membranes cellulaires jouent un rôle central dans la régulation des échanges entre la cellule et son environnement. La microscopie permet d’étudier leur structure, leur composition et leur comportement. Grâce à des techniques comme la microscopie électronique ou la microscopie à force atomique, il est possible de visualiser la bicouche lipidique et ses protéines intégrées. Cela aide à comprendre comment les membranes assurent la communication et le transport cellulaire.

Les membranes ne sont pas des structures figées : elles sont en constante évolution. La microscopie permet de suivre l’endocytose, l’exocytose et la fusion membranaire. Ces processus sont essentiels pour le recyclage des composants cellulaires et la réponse aux signaux extérieurs. En observant ces mouvements, les scientifiques peuvent identifier les mécanismes de transport et les points de régulation. Cela éclaire des phénomènes aussi divers que l’immunité ou la transmission nerveuse.

Les protéines membranaires jouent un rôle crucial dans la signalisation cellulaire. La microscopie à fluorescence permet de localiser ces protéines et d’observer leurs interactions. On peut ainsi étudier comment les récepteurs captent les signaux et déclenchent des cascades intracellulaires. Cela ouvre des perspectives en pharmacologie, car de nombreux médicaments ciblent précisément ces récepteurs. La microscopie devient ainsi un outil précieux pour le développement thérapeutique.

Enfin, certaines maladies sont liées à des défauts dans la structure ou la fonction des membranes. C’est le cas par exemple de la mucoviscidose ou de certaines myopathies. En visualisant directement les anomalies membranaires, les chercheurs peuvent mieux comprendre ces pathologies. Cela permet aussi de tester l’efficacité de traitements visant à restaurer une fonction membranaire normale. Grâce à la microscopie, les membranes ne sont plus un mystère, mais un domaine d’étude tangible et riche.

Elle contribue à l’analyse de l’expression génétique

L’expression génétique, c’est-à-dire la manière dont les gènes sont activés ou réprimés, peut être visualisée grâce à la microscopie. En utilisant des sondes fluorescentes qui se lient à l’ARN messager, les chercheurs peuvent observer quels gènes sont exprimés dans une cellule donnée. Cela permet de comprendre comment une cellule réagit à son environnement ou évolue au cours du temps. C’est un outil fondamental pour l’étude de la régulation génétique.

La localisation de l’ARN messager dans la cellule donne également des informations précieuses. Certains ARNm sont transportés vers des régions spécifiques où ils seront traduits en protéines. La microscopie permet de suivre ce transport intracellulaire avec une grande précision. Ces observations ont révélé des mécanismes complexes de contrôle spatial de l’expression génique. Cela a ouvert de nouvelles perspectives en biologie du développement et en neurosciences.

L’étude de l’expression génétique par microscopie est aussi utilisée pour comparer des cellules saines et malades. Par exemple, dans les cellules cancéreuses, certains gènes sont surexprimés ou désactivés. En visualisant ces différences, les chercheurs peuvent identifier des marqueurs spécifiques de la maladie. Cela facilite le diagnostic et le suivi thérapeutique. La microscopie devient ainsi un outil complémentaire aux techniques de biologie moléculaire.

Des technologies récentes, comme la microscopie à super-résolution ou l’imagerie single-molecule, permettent d’observer des événements de transcription à l’échelle du gène individuel. Cela offre un niveau de détail sans précédent sur les processus d’expression. Les chercheurs peuvent désormais suivre en temps réel l’activation d’un gène et la production de son ARN. Ces avancées renforcent le rôle central de la microscopie dans la compréhension fine des mécanismes génétiques.

Elle aide à comprendre les mécanismes de signalisation cellulaire

La signalisation cellulaire est essentielle pour la communication entre les cellules et l’adaptation à leur environnement. Grâce à la microscopie, il est possible d’observer comment les signaux sont captés par les récepteurs à la surface cellulaire, puis transmis à l’intérieur de la cellule. Les chercheurs peuvent ainsi visualiser les étapes successives de ces cascades de signalisation. Cela permet de mieux comprendre comment les cellules prennent des décisions biologiques cruciales.

En marquant les molécules impliquées dans ces voies de signalisation, la microscopie à fluorescence permet de suivre leur parcours. On peut observer par exemple comment un récepteur activé interagit avec des protéines cytoplasmiques ou comment un facteur de transcription entre dans le noyau. Ces observations dynamiques sont essentielles pour décrypter les messages biochimiques internes. Cela révèle les subtilités du langage cellulaire.

Certains processus, comme l’apoptose (mort cellulaire programmée), sont régulés par des voies de signalisation complexes. La microscopie permet de suivre les signaux déclencheurs et leurs effets morphologiques. Cela est particulièrement utile en recherche biomédicale pour évaluer l’effet de traitements ciblés. En visualisant les réponses cellulaires, les scientifiques peuvent ajuster les thérapies avec plus de précision. La microscopie devient ainsi un outil de pilotage de la médecine personnalisée.

Enfin, des anomalies dans les voies de signalisation sont souvent impliquées dans des maladies comme le cancer, le diabète ou des troubles neurologiques. Grâce à la microscopie, ces anomalies deviennent visibles, ce qui facilite leur étude et leur compréhension. Cela permet aussi de développer des molécules capables de corriger ou d’inhiber certains signaux défectueux. La microscopie ouvre donc la voie à des approches thérapeutiques plus ciblées et efficaces.

Elle est essentielle pour étudier les maladies au niveau cellulaire

Comprendre les maladies à l’échelle cellulaire est une étape cruciale pour développer des traitements efficaces. La microscopie permet d’observer les altérations morphologiques ou fonctionnelles des cellules malades. Par exemple, les cellules cancéreuses présentent souvent des noyaux déformés ou des divisions anormales, visibles au microscope. Ces observations facilitent le diagnostic et orientent les choix thérapeutiques en fonction du type cellulaire concerné.

Dans les maladies infectieuses, la microscopie permet de visualiser directement les agents pathogènes. On peut ainsi observer comment une bactérie pénètre dans une cellule ou comment un virus utilise la machinerie cellulaire pour se reproduire. Ces images apportent des preuves concrètes des mécanismes infectieux. Elles permettent aussi de tester l’effet d’antiviraux ou d’antibiotiques en situation réelle. Cela renforce l’efficacité de la recherche en infectiologie.

La microscopie joue également un rôle important dans l’étude des maladies neurodégénératives. Elle permet de visualiser l’accumulation de protéines anormales dans les neurones, comme dans la maladie d’Alzheimer. Ces observations aident à mieux comprendre l’origine de ces pathologies et à suivre leur progression. En identifiant les premières altérations, les chercheurs peuvent développer des tests de dépistage plus précoces. Cela améliore la prise en charge des patients.

Enfin, les cellules souches et la médecine régénérative bénéficient aussi des apports de la microscopie. En observant comment les cellules se transforment ou réparent des tissus, les scientifiques évaluent le potentiel thérapeutique de ces approches. Cela permet de contrôler les étapes de différenciation et de vérifier l’efficacité des greffes cellulaires. Grâce à la microscopie, la cellule malade devient compréhensible et accessible à la médecine moderne.

Téléchargez notre e-book gratuit « 30 secrets pour apprendre la microscopie ». Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter !

Laisser un commentaire